|

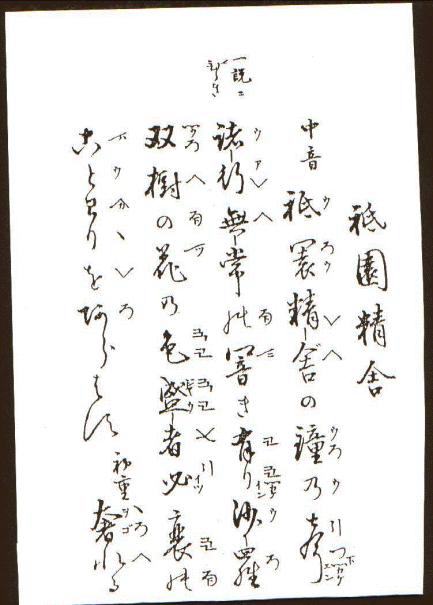

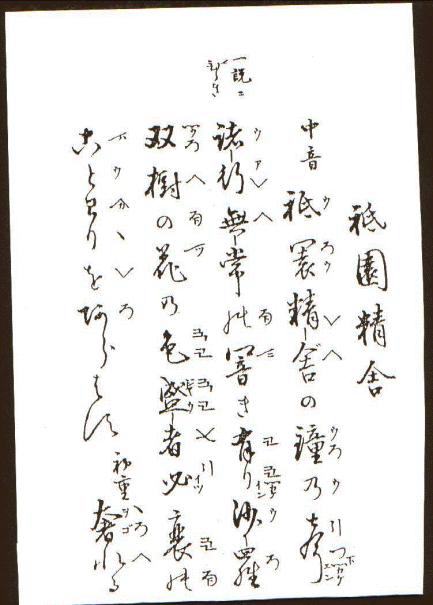

ここからは、個別の平曲を紹介していきます。二百曲近くある平曲の素晴らしさは、個々の曲に珠玉の文章や言葉が散りばめられていることからもわかります。ここでは、そういった平曲の全文を上記の筆文字ではなく、皆さんにも簡単に読んでいただけるように、活字に直して載せています。曲名をクリックしていただくと、全文を読んでいただけます。また、曲名紹介横の文章は、個々の曲についての私の感想です。 |

|

|

| 平家物語の中で、これほど有名なエピソードはないのではないだろうか。平家物語を知らなくても、那須与一が見事に扇の的を射落とす話は知っていることと思います。平曲では、読み物の平家物語と違い、情景にあわせた歌い方がされるので、臨場感、与市や義経の胸のうちが伝わってくるようです。与一は最後見事に扇を打ち落としますが、その時敵である平家も船端を叩いて喜んだと書いてあり、相手を憎み、徹底的に殺す現在の戦争とは違い、戦争中でも風流を解し、相手の素晴らしいことを素直に認め、敬意を払う。このような姿勢は、現在のわれわれも学ぶべきことが多いのではないだろうか。 |

|

|

|

| 竹生島は琵琶湖に浮かぶ古より神の斎く島とされ、多くの人が参詣した。北国の木曽義仲を討伐に向かった平家の将軍の中に、平経正という琵琶の名手がいた。経正は竹生島にいき、そこで琵琶を弾くこととなった。不思議なことに経正が琵琶を弾くと、その音色にひかれ、白龍が現れたというのが、竹生島詣での内容である。経正らはこれは縁起がいいと思い、この戦は勝つことができると思い、竹生島を後にした。しかし、結果は敗北を喫することとなる。 |

|

|

|

| 平家の都落ちのエピソードは、いろいろあるが中でも有名なのは忠度と経正の都落ちであろう。忠度は平忠盛の末子で清盛の末弟である。文武両道の武者として知られ、特に和歌は俊成に師事していた。忠度は都落ちの時、俊成の元にとって返し、自分の思いと和歌集を渡す。俊成もこれを受け取り、いつか必ず思いを果たしてやろうと考えた。忠度は去り際にも素晴らしい歌を口ずさみながら去っていく。後になって、千載集の編纂の際、俊成は何とか忠度の歌をと思い、読み人知らずの形で一首入れることにした。忠度は亡くなっていたが、その思いを汲み、約束を実現した俊成の心温まるこの平曲の部分はまさに美しい物である。 |

|

|

|

| 経正は竹生島詣ででも書いたが、琵琶の名手であり、幼い頃から御室の親王と仲が良かった。経正は都落ちの際、所有していた貴重な青山という琵琶を戦で灰にしてしまうことを惜しみ、親王の元へと持ってくる。その後、御室や僧行慶と歌のやり取りをして、泣く泣く別れを告げ、都を離れていった。同じ琵琶を弾くものとして、経正の行動は感動的である。自分のみはどうなるかわからない時にも、琵琶をかばう優しさ、物事を大きな視点で見ることができる姿は本当に感動に価する。 |

|

|

|

| 文武両道の武者であった忠度も一の谷の激戦の中、ついにその生涯を終える時がきた。忠度は猛将の誉れ高く、何とか落ち延びようともするが、平家の武将であることが露見すると、命の限り奮戦した。しかし、右手を切られた忠度は念仏を唱えるまもなく、殺された。源氏側は誰かわからなかったが、歌が一首出てきた。そこには辞世の歌が書かれており、薩摩の守忠度であることがわかった。この文武に秀でた名将の死を知った源氏も平家も涙に包まれた。 |

|

|

|

| 平家物語の話の中で、有名で最も涙を誘う物は敦盛最期であろう。平家の公達敦盛は経正の末子で、武士というより色恋や風流が似合う公達であった。一の谷の合戦で逃げ遅れた敦盛は熊谷直実と出会う。熊谷は敦盛を助けようとするが、それもかなわず、ついに手にかける。この熊谷の心の描写、敦盛の従容とした態度は涙を誘わないはずはない。熊谷はこの公達が誰かわからなかったが、小枝という笛があった。熊谷はこれをもって、大将に聞くと敦盛であることを知る。戦の時でも、風流をたしなむ敦盛の死は、敵武将たちの涙をも誘った。熊谷はこのとき、仏心を起こし、後に出家すことになる。戦の惨さ、無常さがひしひしと伝わってくる。平曲でも節物の代表であり、これぞ平曲という感じがする。 |

|

|

|

| 木曽義仲も時代に翻弄された悲劇の英雄である。平家を都落ちさせたにもかかわらず、都での評判は悪く、最後は同族の源範頼・義経軍に都を追われ、粟津の松原で討ち死にする。平曲木曽最期は前半は女武者巴について書かれており、義仲と巴の悲しい別れが書かれる。後半は今井兼平との主従関係の美しさが書かれる。兼平は義仲を、義仲は兼平を、戦場という死と隣り合わせの中でも相手を思いやる優しい二人、義仲が不慮の討ち死にをすると、壮絶な最期を兼平は遂げる。この主従を見ていると、悲しい話だが、すがすがしさが残るのはなぜなのだろうか。 |

|

|

|

| この冒頭を知らない人はいないであろう。暗記させられた人も多いのではないだろうか。しかし、平曲では小秘曲に分類され、あまり歌われなかったらしい。ゆったりした曲調で、壮大な平家物語が始まる感じが聞いているとしてくる。 |

|

|

|

| 平家一門が公家化した中で、勇猛さを持ちつづけ、壮絶な戦いをし、壮絶な最期を遂げたのが平教経であった。平曲能登殿最期では前半海に飛び込めない不甲斐ない平宗盛親子について書かれ、後半の教経の姿と対比されている。義経をとり逃がした教経はもはやこれまでと考えたのだろう。両手に人を挟み波の底に沈んでいった。曲調も、教経にあわせたように、勇壮で力強い、拾物の曲となっている。 |

|

|

|

| 平家一門に最後の時が近づいていた。平家の夢の結晶であった安徳天皇は平家一門として壇ノ浦へと消えていく。「波のしたにも都の候」と言い聞かせた清盛の妻二位の尼に抱かれ、天皇の象徴であった三種の神器と供に、安徳帝は入水した。まだ、幼く、あどけない少年であった安徳天皇の平曲での描写は、安徳天皇の入水をより一層悲しいものとしている。 |

|

|

|

| 宇治川での佐々木高綱と梶原景季の先陣争いは平家物語でも有名な合戦シーンである。源範頼、義経勢は京都の木曽義仲勢を駆逐するべく京都の玄関宇治川に殺到しました。しかし、川を渡るにも、宇治川は流れも早く、渡るには困難でした。ただ、一番がけを狙う武士たちは功名を挙げようと先陣を争いました。結局、佐々木高綱が先陣に成功しました。この宇治川を渡る際の二人の駆け引きは大変面白く、臨場感いっぱいです。この他にも、宇治川先陣は緊迫した合戦の中ではありますが、ユーモラスな部分が多く見られ、何度聞いてもあきません。 |

|

|

|

| これは、義父清盛と父後白河院の間にはさまれ苦しみつづけた高倉天皇の物語である。高倉天皇の優しさが目に浮かぶようである。 |

|